Era il 1964 quando in Italia arrivò la traduzione del romanzo dell’austriaco Karl Bruckner dal titolo “Il Gran Sole di Hiroshima” dove si narrava la storia di Sadako e Shigeo, due bambini giapponesi sopravvissuti al bombardamento atomico, la più grande tragedia della storia dell’umanità, l’arma che per mezzo secolo ha terrorizzato i popoli di tutto il mondo e di cui oggi, purtroppo, si torna a minacciare tragicamente il suo utilizzo.

Ma torniamo ad 80 anni fa.

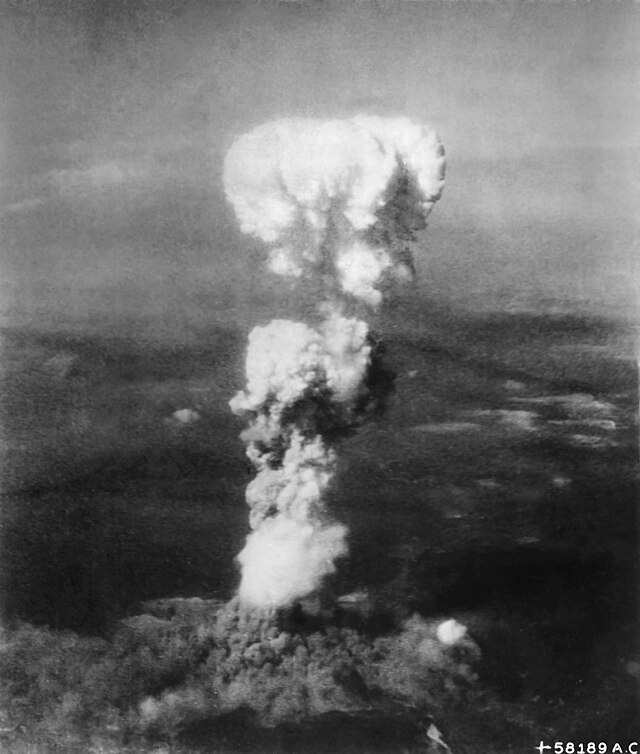

Il bombardamento

Se in Europa l’8 maggio, con la resa incondizionata della Germania, si era conclusa la Seconda guerra mondiale, nel Pacifico il Giappone continuava a combattere, nonostante la Dichiarazione di Potsdam (vedi settimana puntata del 17 luglio) in cui Truman aveva minacciato Il Sol Levante di una distruzione totale.

Erano le 8,15 del 6 agosto quando il bombardiere B-29 degli USA ( soprannominato “Enola gay”, dal nome della madre del pilota, il colonnello Paul Tibbets) sganciò la prima bomba atomica della Storia, denominata Little boy (Ragazzino), sulla città giapponese che al momento dello scoppio contava 255.000 abitanti.

Tre giorni più tardi, lo stesso bombardiere sganciò la seconda bomba, chiamata Fat man (Grassone), sulla città di Nagasaki che contava circa 266.000 abitanti.

Il numero delle vittime e l’Ombra di Hiroshima

Non ci sono dati esatti, ma solo stime circa il numero complessivo delle vittime nelle due città. Si pensa che, al momento dell’impatto, le vittime furono tra le 150 e 200.000 persone, quasi il 30% degli abitanti. A queste si devono aggiungere quelle che morirono nei giorni, mesi e anni successivi per le disastrose conseguenze sulle cellule e tessuti umani con ustioni gravissime, notevole aumento di tumori e leucemie. In quell’attacco morirono inoltre il 90% dei medici lì presenti. Per non parlare della distruzione del 70% degli edifici e di 42 ospedali distrutti su 45 disponibili. A dimostrazione della potenza dell’ordigno vi è la tragica testimonianza dell’Ombra di Hiroshima, cioè l’ombra rimasta fissa a terra sulle scale della “Banca Sumitomo” dove una persona si trovava al momento dell’esplosione rimanendone letteralmente annientata. Il suo corpo infatti fece da scudo al grande calore (si parla di 3-4.000 gradi) e ne rimase soltanto l’ombra. Nel 1971 gli scalini con l’ombra furono trasferiti al “Museo della Pace” di Hiroshima. Nel 1996 l’ombra è stata identificata in una donna di 42 anni. Nel 2001, sugli scalini, sono state ritrovate tracce di vestiti, pelle e capelli della vittima.

Il progetto Manhattan

Ma quando fu creata la bomba atomica?

Tutto cominciò nel 1938 nella Germania nazista quando gli scienziati tedeschi Otto Hahn e Fritz Strassmann scoprirono la fissione nucleare che avrebbe potuto portare alla costruzione della prima bomba atomica. Fu Einstein, tra gli altri, a scrivere una lettera al presidente degli Stati Uniti Roosevelt del pericolo di un’arma di distruzione di massa in mani naziste. Così il 13 agosto 1942 fu ufficialmente istituito il Progetto Manhattan a cui parteciparono numerosi scienziati tra cui ricordiamo il fisico italiano Enrico Fermi, emigrato in America perché aveva sposato un’ebrea, e Robert Oppenheimer, pure lui ebreo, ma tedesco, anche se il padre era emigrato negli USA nel 1888, quindi mezzo secolo prima delle leggi razziali di Norimberga. Chissà, se non ci fosse stata la persecuzione degli ebrei, la bomba atomica avrebbe potuto trovarsi nelle mani delle potenze dell’Asse prima che in quelle statunitensi. Al di là di ogni giudizio di valore, che ci porta ovviamente ad essere dalla parte degli Alleati, dobbiamo convenire con Antonio Gramsci che “La Storia è maestra di vita, ma non ha scolari.” perché, storicamente, la persecuzione di una minoranza finisce per impoverire la nazione che essa lascia e arricchire la nuova che le dà asilo. Fu così nella Spagna del Cinquecento quando il mito della “Limpieza de sangre” (purezza del sangue, antesignana della purezza ariana vaneggiata da Hitler) costrinse moriscos ed ebrei, nelle cui mani era buona parte della produzione economica, ad emigrare nella tollerante Olanda determinando l’inizio del declino spagnolo dando invece un forte impulso alla potenza olandese che presto divenne un ricco paese coloniale.

La prima esplosione

“Il 16 luglio 1945 ad Alamogordo, nel deserto del Nuovo Messico, si preparò la prima bomba atomica sperimentale, voluta dai fisici Albert Einstein e Robert Oppenheimer e sostenuta dal presidente Roosevelt e dal presidente americano in carica Harry Truman. Il fisico Oppenheimer e i suoi collaboratori maneggiarono la bomba senza tute precauzionali. Molti di essi morirono di cancro nei mesi successivi. Dopo questo test si deciderà di usare due bombe atomiche di questo tipo, meno di un mese dopo, su Hiroshima e Nagasaki.” (dal portale storico della Presidenza della Repubblica italiana).

Si poteva evitare l’esplosione sul Giappone?

Non lo sapremo mai, perché le fonti americane e giapponesi sono ovviamente contrastanti. Molti storici ritengono che il Giappone si sarebbe arreso entro il mese di dicembre. Il Sol Levante stava continuando a combattere solo per trattare al meglio la propria resa, già proposta agli Stati Uniti ma da questi rifiutata perché non era incondizionata. In realtà molti ritengono che gli Stati Uniti non accettarono perché avevano bisogno di testare gli effetti della loro bomba atomica e dimostrare al mondo che essi erano diventati la prima e più forte potenza militare mondiale.

Altri storici ritengono invece che il Giappone si sarebbe sì arreso ma in tempi più lunghi. Questo prolungamento del conflitto avrebbe costretto gli USA a programmare un’invasione di terra con tutto ciò che avrebbe comportato sul piano del numero delle vittime umane oltre ad un forte dispendio di energie finanziarie e militari. A dimostrazione di questa teoria, ci sarebbe il fatto che i Giapponesi si arresero a distanza di “ben” otto giorni dall’apocalisse di Hiroshima e sei giorni dopo quella di Nagasaki.

La tigre di carta

La bomba atomica è una tigre di carta di cui i reazionari degli Stati Uniti si servono per spaventare il popolo. Sembra terribile ma non lo è. Naturalmente la bomba atomica è un’arma di distruzione di massa, ma è il popolo che decide della riuscita di una guerra, non una o due armi di nuovo tipo.

Sono parole di Mao Tse-Tung, leader della rivoluzione comunista in Cina, durante un’intervista rilasciata nel 1964 alla giornalista americana Anna Louise Strong.

Qui il capo della rivoluzione cinese, ottenebrato dal mito della forza del popolo, riteneva che l’atomica non potesse essere determinante nell’esito di una guerra. Noi, invece, vorremmo riprendere la metafora maoista per fare un’altra riflessione: fortunatamente l’atomica sinora si è davvero rivelata una tigre di carta in quanto, dopo Nagasaki, non è stata mai più utilizzata in un conflitto. A che serve avere un’arma che, nei fatti, non potrà mai essere utilizzata proprio per la sua elevatissima forza distruttiva?

Finora, fortunatamente (lo ripetiamo all’infinito), l’atomica ha costituito solo una minaccia o, tutt’al più, uno spauracchio, o meglio… una tigre di carta.

Laura Del Casale